2023年度は風力発電の伸びが引き続き太陽光発電の伸びを上回る。2割を超える自治体が電力永続地帯に-「永続地帯2024年度版報告書」の更新

「永続地帯2024年度版報告書」はこちらに掲載しています(報告書の本文がダウンロードが可能、2025年8月6日更新)。

※一部のデータを更新しました(2025年8月6日)。更新したデータは下線で示します。

2025年7月10日(2025年8月6日更新)

千葉大学倉阪研究室 + NPO法人環境エネルギー政策研究所

千葉大学倉阪研究室とNPO法人環境エネルギー政策研究所は、日本国内の市町村別の再生可能エネルギーの供給実態などを把握する「永続地帯」研究を進めています。「永続地帯」研究の最新結果では、2024年3月末時点で稼働している再生可能エネルギー設備を把握し、その設備が年間にわたって稼働した場合のエネルギー供給量を推計しました(一部は実績値を採用)。今回の試算の結果、以下の事実が明らかになりました。

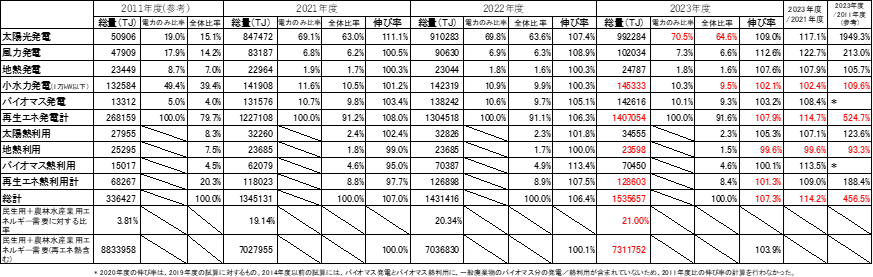

- 2023年度は前年度に引き続き風力発電の伸び率(12.6%増)が太陽光発電の伸び率(9.0%増)を上回りました。これらに牽引され再生可能エネルギー電力は対前年度で7.9%増加しました。固定価格買取制度の対象外である、再生可能エネルギー熱供給は1.3%の増加にとどまりました。再生可能エネルギーの供給量は2011年度に比べて2023年度は約4.5倍になりました。(表1)

- 地域的エネルギー自給率(地域の再生可能エネルギー供給が民生・農林水産業用エネルギー需要に占める割合)の都道府県別ランクで秋田県が前年度に続いて1位となり、5県が自給率50%を超えました。自給率ランク①秋田県54.3% ②大分県54.0% ③福島県53.1% ④群馬県52.6% ⑤三重県50.5% ⑥宮崎県49.8% ⑦鹿児島県49.4% ⑧栃木県49.3% ⑨茨城県47.4% ⑩熊本県43.1%

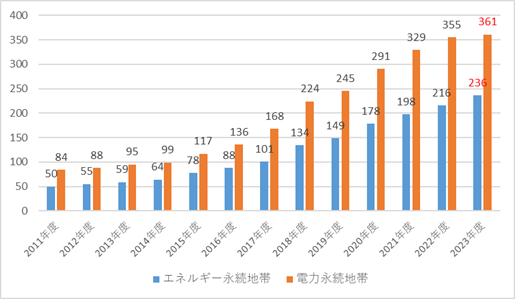

- 域内の民生・農林水産業用エネルギー需要を上回る地域的な再生可能エネルギーを生み出している市町村(エネルギー永続地帯、地域エネルギー自給率が100%を越える自治体)の数が、2023年度に236になりました。2011年度には50だったところ、2023年度に4.7倍になったことになります。また、域内の民生・農水用電力需要を上回る量の再生可能エネルギー電力を生み出している市町村(電力永続地帯)は、361に増えました(全自治体の20.7%)。ただ、電力永続地帯市町村数の伸びが鈍化してきました。

- 日本全体での地域的な再生可能エネルギー供給は、2011年度に民生+農水用エネルギー需要の3.8%でしたが、2023年度には21.0%まで増加しました。

- エネルギー永続地帯市町村のうち、食料自給率も100%を超えた市町村(永続地帯)は、2023年度に134市町村になりました。(表2)。

表1 再生可能エネルギー供給の推移(全国)

注)2021年度から2023年度の数値は今回集計した数値。2023年度/2011年度を算出するために用いた2011年度の値は、「永続地帯2014年度版報告書」(2015年3月公表)の数値。TJ(ペタジュール)=1012J 赤字は2025年7月10日公表版からの修正箇所

表2 永続地帯市町村一覧(住み続けるために必要なエネルギーと食糧を地域で生み出すことができる市町村)

【北海道:18】稚内市、紋別市、茅部郡森町、檜山郡江差町、檜山郡上ノ国町、久遠郡せたな町、磯谷郡蘭越町、虻田郡ニセコ町、虻田郡留寿都村、苫前郡苫前町、天塩郡豊富町、天塩郡幌延町、有珠郡壮瞥町、勇払郡安平町、様似郡様似町、河西郡更別村、中川郡豊頃町、白糠郡白糠町

【青森県:8】つがる市、西津軽郡深浦町、北津軽郡中泊町、上北郡七戸町、上北郡六戸町、上北郡横浜町、上北郡六ケ所村、三戸郡新郷村

【岩手県:7】遠野市、八幡平市、岩手郡雫石町、岩手郡葛巻町、気仙郡住田町、九戸郡軽米町、二戸郡一戸町

【宮城県:7】大崎市、刈田郡蔵王町、刈田郡七ケ宿町、柴田郡川崎町、伊具郡丸森町、黒川郡大郷町、黒川郡大衡村

【秋田県:7】湯沢市、鹿角市、潟上市、にかほ市、山本郡三種町、山本郡八峰町、雄勝郡東成瀬村

【山形県:4】西村山郡朝日町、最上郡大蔵村、東置賜郡川西町、飽海郡遊佐町

【福島県:10】白河市、南会津郡下郷町、耶麻郡磐梯町、河沼郡柳津町、西白河郡矢吹町、東白川郡鮫川村、石川郡石川町、石川郡浅川町、田村郡小野町、双葉郡川内村

【茨城県:4】北茨城市、稲敷市、桜川市、行方市

【栃木県:6】那須塩原市、那須烏山市、芳賀郡市貝町、塩谷郡塩谷町、那須郡那須町、那須郡那珂川町

【群馬県:6】吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡昭和村、邑楽郡千代田町

【千葉県:2】香取郡神崎町、長生郡長南町

【新潟県:1】中魚沼郡津南町

【富山県:1】下新川郡朝日町

【石川県:3】珠洲市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町

【山梨県:1】北杜市

【長野県:6】大町市、南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、小県郡長和町、上伊那郡飯島町、下水内郡栄村

【愛知県:1】田原市

【三重県:1】多気郡多気町

【鳥取県:2】西伯郡大山町、西伯郡伯耆町

【岡山県:5】苫田郡鏡野町、勝田郡奈義町、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町

【広島県:1】山県郡北広島町

【山口県:1】美祢市

【徳島県:1】阿波市

【香川県:1】仲多度郡まんのう町

【愛媛県:2】上浮穴郡久万高原町、西宇和郡伊方町

【高知県:1】幡多郡大月町

【福岡県:3】田川郡赤村、京都郡みやこ町、築上郡上毛町

【熊本県:12】菊池市、玉名郡南関町、玉名郡和水町、阿蘇郡小国町、阿蘇郡産山村、阿蘇郡高森町、阿蘇郡西原村、上益城郡甲佐町、上益城郡山都町、球磨郡錦町、球磨郡水上村、球磨郡相良村

【大分県:3】豊後大野市、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町

【宮崎県:3】串間市、えびの市、児湯郡川南町

【鹿児島県:6】南九州市、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡南大隅町

「永続地帯市町村」:域内の民生・農水用エネルギー需要を上回る量の再生可能エネルギーを生み出している市町村であって、カロリーベースの食料自給率が100%を超えている市町村 ※ 赤字は前回の永続地帯市町村リストにない市町村